Cildo

Cildo Campos Meireles nasceu no Rio de Janeiro (RJ) em 1948 e é artista multimídia.

Inicia seus estudos em arte em 1963, na Fundação Cultural do Distrito Federal, em Brasília, orientado pelo ceramista e pintor peruano Barrenechea (1921). Começa a realizar desenhos inspirados em máscaras e esculturas africanas. Em 1967, transfere-se para o Rio de Janeiro, onde estuda por dois meses na Escola Nacional de Belas Artes – Enba. Nesse período, cria a série Espaços Virtuais: Cantos, com 44 projetos, em que explora questões de espaço, desenvolvidas ainda nos trabalhos Volumes Virtuais e Ocupações (ambos de 1968-69).

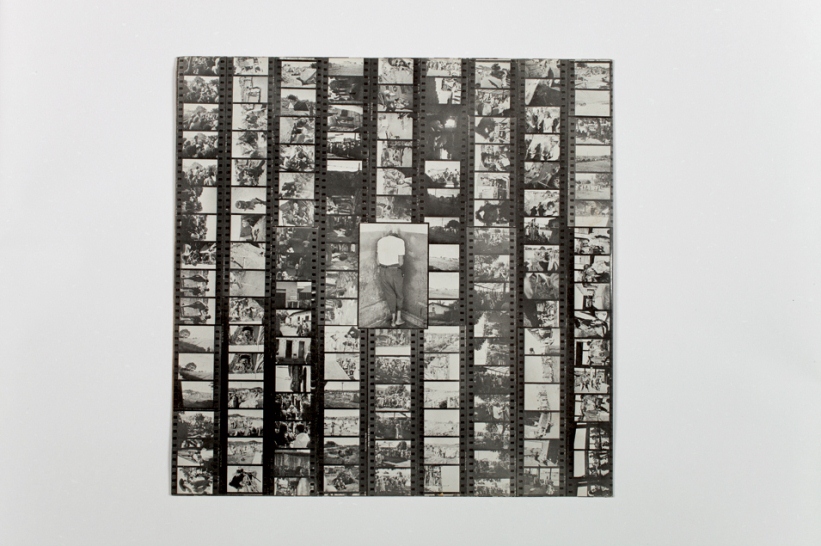

É um dos fundadores da Unidade Experimental do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro – MAM/RJ, em 1969, na qual leciona até 1970. O caráter político de suas obras revela-se em trabalhos como Tiradentes – Totem-monumento ao Preso Político (1970), Inserções em Circuitos Ideológicos: Projeto Coca-cola (1970) e Quem Matou Herzog? (1970). No ano seguinte, viaja para Nova York, onde trabalha no projeto Eureka/Blindhotland, no LP Sal sem Carne (gravado em 1975) e na série Inserções em Circuitos Antropológicos. Após seu retorno ao Brasil, em 1973, passa a criar cenários e figurinos para teatro e cinema e, em 1975, torna-se um dos diretores da revista de arte Malasartes.

Desenvolve séries de trabalhos inspirados em papel moeda, como Zero Cruzeiro e Zero Centavo (ambos de 1974-1978) ou Zero Dollar (1978-1994). Em algumas obras, explora questões acerca de unidades de medida do espaço ou do tempo, como em Pão de Metros (1983) ou Fontes (1992).

Concedida ao curador Guilherme Wisnik

Como e quando surgiram as primeiras ideias de rio oir?

Em 1976, quando morei em Petrópolis, fiz uma primeira anotação sobre esse projeto. Aquele foi um ano muito produtivo, durante o qual anotei muita coisa e também concretizei muita coisa. Mas era uma ideia despretensiosa, baseada, sobretudo, no poder sugestivo do palíndromo, que se prolongaria por meio de uma imagem quase clichê: a Baía de Guanabara com o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. O palíndromo, claro, estava justamente no título, rio oir, sendo que o “rio” se refere às risadas, e o “oir”, “ouvir”, em castelhano, remete a esse rio virtual. Eu já tinha cerca de 12 projetos de discos na época, dos quais apenas dois se concretizaram: o Mebs/Caraxia, em 1970, e o Sal Sem Carne, em 1975. rio oir seria o terceiro, mas acabou não acontecendo.

Pode-se dizer, então, que desde cedo os mapas, e o próprio território do Brasil, foram tematizados nos seus trabalhos. Afinal, não é também o caso de Cruzeiro do Sul, Tordesilhas e da série chamada Arte Física?

Sim. A Arte Física engloba Mutações Geográficas, que reunia vários projetos. Um deles, por exemplo, chamado Fronteira Vertical, se propunha a alterar o ponto mais alto do Brasil, que era então o Pico da Bandeira, entre o Espírito Santo e Minas Gerais. A ideia era retirar 1 centímetro desse marco e substituí-lo por um diamante de 2 centímetros. Com isso, ele ganharia 1 centímetro.

Em contraposição a esses trabalhos, que envolviam ações como cavar e enterrar, o rio oir seria um trabalho de arte não física?

Muitos amigos sempre implicaram com esse título: Arte Física. Mas, na época, foi o que me ocorreu, pois estava diretamente relacionado à “fisicalidade” do corpo, ou seja, designava obras que envolviam ação física, corporal. Esse, mais do que a materialidade da terra, do contexto geográfico, é o sentido do nome. Daí o fato de tais propostas exigirem um preparo físico, e uma paciência, que só se tem até os 30 anos de idade.

Quando fui convidado a realizar rio oir aqui no projeto Ocupação, do Itaú Cultural, retornei às anotações iniciais e parti do que eu tentei realizar em 1980. Antes, a ideia era trabalhar só com material de arquivo, comprando acervo sonoro já existente e montando isso de maneira despretensiosa, novamente enfatizando o aspecto poético do palíndromo. Eu tinha acabado de ver um vídeo do Amaral Netto sobre a pororoca do Amazonas, e então fui procurar a banda sonora dessa reportagem. Aí percebi que ela valorizava apenas a imagem, não o som. O material foi gravado de helicóptero, então o que se ouvia era só o barulho do motor… E, no entanto, a pororoca era uma espécie de mito sonoro para mim, desde criança, quando morei em Belém do Pará, entre 1957 e 1958. Lá, o que a meninada sempre comentava era o impacto sonoro produzido por aquele fenômeno. Aliás, a própria origem etimológica do nome, poroc poroc, significa “estrondo”, “barulho grande”. Por falta de material disponível, acabei desistindo de levar o projeto adiante, e a coisa ficou parada até 2009.

Quando a Yara Kerstin me contatou, tudo mudou, e eu passei a ter condições ideais para realizar o trabalho. Uma equipe maravilhosa se formou. Uma das grandes experiências de vida, ao se fazer trabalhos como esse, são as pessoas que você vai encontrando pelo caminho e que você vai incorporando ao seu acervo sentimental. Da mesma forma, o processo de realização interfere na forma final. Não pude participar da primeira gravação, que foi em Foz do Iguaçu, mas, a partir da viagem a Águas Emendadas, perto de Brasília, uma outra realidade, mais concreta, se impôs ao projeto inicial, sobrepondo-se à primeira ideia, meramente poética. Isso foi um ganho.

Em vários de seus trabalhos percebe-se o movimento em direção a uma arte não visual, baseada em outros sentidos humanos, principalmente a audição. Em rio oir o produto é uma edição sonora, mas há também os lugares onde os sons foram captados. Então, o trânsito entre o lugar e o trabalho é uma questão fundamental, que aparece historicamente nos Sites/Non-sites de Robert Smithson [artista norte-americano, expoente da land art]. Essas são referências importantes para você?

Seguramente sim, embora eu não saiba avaliar bem em que medida. Quando comecei a fazer a série Arte Física, em 1969, a gente ouvia algumas coisas que iam ao encontro do que estávamos fazendo. Lembro-me que já havia feito quase toda a série Volumes Virtuais quando vi pela primeira vez uma reprodução do Fred Sandback [artista plástico norte-americano, 1943-2003]. Por isso volto sempre a uma frase do Teilhard de Chardin [filósofo e teológo francês, 1881-1955], que diz: “O primeiro homem é sempre uma multidão”. A meu ver, em determinados momentos da história da humanidade, ocorre uma espécie de cristalização de movimentos inconscientes, e a mesma ideia começa a pipocar simultaneamente em várias latitudes e longitudes, como se a consciência planetária em relação a determinado assunto amadurecesse. Isso é comum na matemática, ou na física, que têm um sistema de intercomunicação muito mais eficiente do que o da arte.

Essas referências, portanto, certamente tiveram sua importância. Além do Smithson, eu citaria também o Richard Long [artista inglês, expoente da land art], outro artista que lida com esses, digamos, “deslocamentos”. Talvez elas não tenham uma relação explícita com a minha obra, mas, repito, é claro que tiveram. Uma das coisas que mais me estimulou foi a ideia de “obra de arte total”, que permeou as discussões na virada do século XIX para o XX. Sobretudo a questão da antimatéria, uma preocupação da física nessa época. Lembro-me bem das conversas que tínhamos em Brasília, entre 1965 e 1966. Era um pouco como o protagonista do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que sabe estar acontecendo uma coisa fora de série em algum lugar, e de repente, em pleno aniversário do filho, ele pega um sapato, um bolo, faz uma montanha, lembra que existe uma montanha igual e percebe que é lá que a tal coisa vai acontecer… É também o que fala a letra de uma música do Bob Dylan: “Alguma coisa está acontecendo aqui, mas você não sabe o que é, Mr. Jones”. Por volta de 1965, tínhamos a necessidade de expandir a arte para atingir outros sentidos. Certa vez, quando estávamos no MAM, montando uma exposição que depois foi fechada[1], o Tomoshigue Kusuno [artista visual nipo-brasileiro] me falou de uma gravura, não lembro de quem, feita a partir de uma grande bobina de papel estendida sobre o asfalto e depois “atropelada” por uma motoniveladora, o que gravava pedaços da pista em toda a sua extensão. Isso, seguramente, ficou na minha cabeça.

Em rio oir essas escalas todas confluem para uma dimensão sonora, que supõe uma apreensão muito delicada do sentido. A espacialização, no caso, é imaginária. Quando se ouve o som já editado, a sensação é a de um concerto sinfônico, como se o ouvinte estivesse dentro de um teatro.

Essa é, de certa forma, a contradição que há na minha obra: os trabalhos que são de início muito pequenos, muito discretos, lidam com escalas grandes. É o caso do Cruzeiro do Sul, por exemplo, ou de Inserções em Circuitos Ideológicos. Já aqueles que fisicamente têm uma escala maior são pensados sempre para uma única pessoa. rio oir faz parte do segundo grupo; só poderá ser fruído solitariamente, porque senão o som das águas não será ouvido, já que tem um grau de imperceptibilidade muito grande.

Interessante que os norte-americanos trabalhem em geral com escalas mais amplas, enquanto nós aqui no Brasil cultivemos esse intimismo, não é?

Isso tem a ver, por exemplo, com o conceito de uma exposição que o Gerardo Mosquera [curador e crítico de arte cubano] fez, em 2000, no museu Reina Sofia, chamada Pervertendo o Minimalismo: Não É Só o que Você Vê. Ela era toda formada por obras de artistas do lado de baixo do Equador, que mantinham uma forte associação formal com o minimalismo mas, ao mesmo tempo, apontavam para outra coisa. Então, na verdade, era um minimalismo carregado de…

Dimensões ocultas.

… É, de outros discursos, como é o caso do Cruzeiro do Sul, que foi para a exposição.

Retomando a ideia do rio oir como um concerto sinfônico, me ocorreu uma comparação meio inusitada com o filme Fitzcarraldo, do diretor Werner Herzog. Porque se lá ele tinha a obsessão de levar a ópera para a selva, aqui você, de certa maneira, fez uma espécie de concerto da selva, ou do rio.

Você citou alguém para quem a questão da escala sempre foi importante. O que eu aprecio no Herzog é a ideia que também está por trás de um conto do Borges, aquele que trata de um mapa na escala 1:1. No Fitzcarraldo, vemos na tela a velocidade real do deslocamento de uma massa muito grande. Você tem razão quanto a isso, houve uma inversão, mas não foi consciente.

Relembrando os seus projetos de discos, pode-se dizer que o Sal Sem Carne tem uma origem mais política, isto é, vai do político ao sonoro. E aqui, ao contrário, o movimento vai mais do poético, isto é, do sonoro, ao “político”, no encontro com a realidade das viagens. Você poderia falar um pouco desse processo?

Isso é uma coisa que foi se impondo. O material coletado foi direcionando a natureza formal do trabalho. Primeiro, pela própria inversão de sentido: decidimos editar o som das águas num sentido decrescente de intensidade, ou seja, dos volumes mais altos aos mais baixos. Se eu fosse tentar sintetizar o que aconteceu nesse processo, diria duas coisas: encontramos nascentes natimortas, o que foi muito impactante; e, uma decorrência disso, a percepção de que muito em breve todas as águas fluviais do Brasil serão, de certa forma, residuárias, pois elas já estão sendo conspurcadas na fonte. O caso do rio São Francisco talvez seja o mais emblemático, um rio que se tornou muito doente nas últimas décadas. O que não quer dizer que isso não esteja acontecendo também nos rios da Amazônia, que já estão, em boa parte, altamente contaminados por substâncias como o mercúrio, ou sendo impactados pelas hidrelétricas.

Você se refere à privatização das nascentes na Estação Ecológica de Águas Emendadas?

A maior poluição que um sistema pode sofrer é a poluição do turismo. A poluição demográfica é o problema central da humanidade. Está por trás dos problemas de geração de energia, abastecimento de água, alimentação etc. Se não houver uma política demográfica planetária, não teremos muita chance de sobrevivência. Quando morei Brasília, entre 1958 e 1967, passeávamos nas cachoeiras de Itiquira, hoje transformadas em resort, em campo de golfe e coisas assim, com pista para cadeirantes etc. Contudo, mesmo naquela época, seguramente, elas já pertenciam a alguém. A impressão que tenho do Brasil, sobretudo do interior do país, é que tudo já está vendido até o terceiro ou o quarto andar. Mais tarde, em 1977, quando morei em Planaltina, continuei frequentando Águas Emendadas, um lugar ao qual, na época, se tinha livre acesso, mas onde se jogava lixo… Hoje em dia há lá a estação ecológica, cuja existência pode até ter ficado meio sem sentido, pois privatizaram os poços nas nascentes, como a do Pipiripau, e aquilo tudo pode acabar.

O que aconteceu exatamente no caso do Pipiripau?

O Pipiripau é um rio que corre para o São Bartolomeu, que por sua vez deságua no São Francisco. A nascente de um dos riachos que alimenta o Pipiripau estava dentro de um terreno particular, e o proprietário cercou o poço para construir um bingo e um restaurante. Ele fez uma cisterna na própria nascente, no quintal desse bingo, uma espécie de piscina no subsolo, com um cano que puxa água direto dessa cisterna. Quer dizer, a água ali já nasce praticamente residuária.

Levando em conta a realidade atual dos rios no Brasil, as gargalhadas do outro lado do disco ganham então um sentido um tanto sarcástico?

Também. Tudo foi adquirindo esse caráter crítico em relação ao que íamos coletando. Será complicado dissociar as gargalhadas do som das águas. Mas é preciso deixar claro que não sou um especialista em águas, as questões é que foram se impondo. Quando ouvimos falar, por exemplo, que a vazão de um rio como o São Francisco foi reduzida a 8% num período de 50 anos, constatamos o tamanho da catástrofe. Agora compreendo melhor a greve de fome do frei Luiz Flávio Cappio contra a transposição do rio, e a grita contra Belo Monte.

Voltando à questão do palíndromo, ele é uma estrutura formal de espelhamento, interno à linguagem, e contém uma boa dose de acaso. Ao tomar isso como mote do trabalho, você parte de um dado aleatório para chegar ao real, como se precisasse fabricar um pretexto para atingir o objeto, contornando o que seria uma forma de atuação mais direta, ou mais literal.

É um embate entre caos e ordem. O palíndromo faz parte de uma resistência à entropia no universo das palavras. Do ponto de vista da física, vivemos no interior de um processo explosivo, até que provem o contrário. O universo está em desintegração, por isso é meio patético o esforço de tentar descobrir uma lógica universal para as coisas. Só podem ser encontrados fragmentos de lógica: um sistema onde nos deparamos com ecos de uma ordem que existia antes da explosão. O palíndromo oferece justamente isso, uma espécie de nexo interno, quer dizer, de uma possibilidade lógica.

Um momento de organização.

Exato, um breve momento de lógica. Mas não sei até que ponto ele resiste. Exerce uma atração, é claro; porém talvez ela decorra mais de uma constatação da desesperança do que de alguma euforia real.

Tomemos o palíndromo visual do trabalho: a foto do Pão de Açúcar visto de Niterói, isto é, de um ângulo oposto ao convencional. Esse espelhamento, ou essa inversão, de algo que já foi muito visto, é uma operação que desfaz o clichê. O palíndromo traz essa ideia de se ver algo pelo outro lado, pelo lado oculto?

Sim, ele propõe exatamente isso: ver do lado de lá. Eu conversei muito com a Noni Geiger, amiga e designer do trabalho, sobre a possibilidade de grafarmos o título rio oir com aquele “r” invertido dos russos, como no rótulo da vodca Orloff. Ela, sabiamente, achou que não era o caso.

Há pouco falávamos da arte americana. Nos Estados Unidos, uma porcentagem do imposto federal é destinada a obras de arte em espaço urbano. Essas relações, lá, estão muito institucionalizadas. Já no Brasil, ao contrário, não existe essa tradição. Ao falar de Inserções em Circuitos Ideológicos, você desloca a ideia de público para a de circuito. Isso se deve à falta de uma dimensão pública da arte no Brasil?

Sem dúvida. Eu sempre pensei o Inserções como uma espécie de grafite em coisas móveis. Em vez de ser um grafite fixo, era um grafite que se deslocava, aproveitando a mobilidade existente em diferentes tipos de circuitos. Recentemente, no Rio de Janeiro, começou uma discussão sobre a colocação de obras de arte em espaço público. A partir dessa discussão foi criada uma comissão que decidiria os critérios para tanto. Mas o problema é saber, como no caso dos Estados Unidos, quem irá compor a comissão? Quem será beneficiado por esse imposto obrigatório? O único critério que me ocorreu, nesse caso, foi o seguinte: nenhum artista poderia ter mais do que um ou dois trabalhos comissionados. A não ser que um deles derretesse…

Contudo, há no Brasil vários artistas que almejam uma situação semelhante à norte-americana, enquanto você, ao produzir uma obra pública, opta por um picolé de água, ou então pelas notas de Zero Cruzeiro e Zero Dólar, nas quais o valor é sempre anulado.

Devo ter um gene artístico anarquista. Talvez a humanidade venha perseguindo o Estado utópico desde sua origem. Talvez uns três ou quatro homens de Neandertal tenham começado a pensar em códigos para normatizar as relações. As religiões também: os dez mandamentos foram criados para organizar a sociedade, visando atingir o céu. Mas se o seu pai for cumpri-los todos é possível que você nem nasça! Por isso considero válida a tentativa de Jesus Cristo de reduzi-los a uma plataforma mais exequível: apenas dois mandamentos.

Então você atribuiria essa desconstrução do aspecto edificante da arte no espaço público mais a um psiquismo pessoal do que a uma leitura do Brasil?

Em princípio eu acho que sim, embora essa questão seja fundamental. O espaço público no Brasil está loteado. Esses dias mesmo, aqui em São Paulo, começaram uma obra do outro lado da rua do estúdio NaGoma, do Filipe Magalhães [engenheiro de som do projeto rio oir], onde estávamos trabalhando na edição dos sons captados nas viagens. A primeira providência da construtora foi botar um muro na calçada, impedindo a circulação das pessoas.

Algo que você abordou na obra Através, não é?

Exatamente. Quando eu era criança, nós circulávamos livremente entre os espaços internos e a rua. As portas das casas ficavam abertas o dia inteiro, e as pessoas entravam sem avisar. Isso era o normal. Como nas casas de praia, onde íamos jogar bola na rua e, para beber água, entrávamos na primeira casa cuja porta estivesse aberta, voltando depois normalmente para o jogo. Chegou um momento, no entanto, no qual as portas se fecharam. Em seguida, já precisavam ser trancadas. Em seguida, os vizinhos, e também a minha mãe, colocaram grades nos alpendres. Aí essas grades avançaram para as calçadinhas de circulação. Por fim, hoje em dia, quando passamos por onde eu morava, vemos as grades chegando até quase a rua. No Rio de Janeiro também, a partir dos anos 1970, começaram a pôr grade em tudo. A cidade acaba ficando muito feia, quase repugnante, absurda.

Com o Através você toca nesse ponto de maneira muito bela. O lugar das interdições e dos obstáculos…

O espaço urbano começou a virar uma espécie de labirinto de proibições. Se pensarmos na questão da terra no Brasil, é a mesma coisa. Na verdade, o espaço público é o esforço das melhores cabeças e almas. Já a propriedade privada é algo perversamente atávico. Se o cara puder invadir e colocar uma cerca do outro lado, ele o fará. É duro, mas é uma característica constitutiva da psicologia humana. Existe um desenho animado muito bom no qual alguém pede ao Pateta que pinte o chão de um cômodo. Ele então começa a pintar, mas chega um momento em que se vê emparedado, já sem poder sair do quarto sem pisar na tinta fresca. Lembrei disso quando tivemos de instalar o Marulho, pois nessa obra as ondas de livros precisam vir se superpondo, então é indispensável que saiam do fundo.

A relação com o palíndromo me lembra a obsessão do Hélio Oiticica pelo labirinto, e você agora se referiu à cidade como um “labirinto de proibições”. Voltando ao tema da obra pública, você e o Oiticica parecem trabalhar essa anulação de valor da coisa pública, ao contrário de outros artistas que, seguindo a tradição da escultura, colocaram suas obras no espaço urbano com um sentido mais afirmativo.

Fico feliz com a comparação, e tenho a impressão de que está certa. É claro que se pensarmos nos Penetráveis, ou no Projeto Cães de Caça, eles funcionam na premissa do labirinto. O Waltercio Caldas [artista visual brasileiro] tinha uma definição para a escultura que ele gostava de citar. Você conhece?

É aquela do Barnett Newman [pintor norte-americano, 1905-1970]?

Acho que sim. Diz que a escultura é aquilo em que você sempre tropeça quando se afasta para observar alguma tela. Claro que isso já supõe uma exposição, um espaço de exibição, mas é um pouco verdade, devido à confusão entre instalação e escultura. A terminologia “instalação”, na verdade, surgiu nos anos 1960, a partir das legendas das revistas Art in America e Art Forum, que diziam: “Vista geral de instalação”. Eu, por exemplo, já fui classificado de tudo, mas uma coisa que não gosto é da palavra ambiente, ou ambiental.

As quinas de Espaços Virtuais: Cantos funcionam como escapes para dentro, não é? São como labirintos interiores.

Em certo sentido, sim. Novamente vale mencionar a antimatéria, pesquisada desde a virada do século XIX para o XX. Esse projeto foi baseado em um verso do João Cabral de Melo Neto, incluído no poema Morte e Vida Severina, que fala de uma “sala negativa”. O projeto tem exatamente essa estrutura: dois planos e uma saída que aparece de repente.

Eu comecei a desenhar em 1963, a partir daquilo que – após visitar em Brasília uma exposição vinda da Universidade de Dacar, do Senegal – , passei a chamar de “desenho africano”. Os desenhos começaram com uma figura isolada, depois apareceu uma segunda figura, daí uma terceira, e logo surgiu todo um grupo. Criaram-se situações de diálogo entre os personagens, até que, em 1968, os espaços já estavam hiperpovoados. Então, em julho daquele ano, fiz dois desenhos que eram a interseção de duas ruas, isto é, uma esquina. Em um desses desenhos há um homem com uma faca, perseguindo alguém no cruzamento. Nesse dia, porém, tomei a decisão de não desenhar nunca mais. Achei desonesto ficar fazendo aqueles desenhos enquanto o resto do meu trabalho tomava outros rumos. E fiquei cinco anos sem desenhar nada. Só depois descobri que, na verdade, havia uma coerência entre os desenhos e o conjunto da minha obra. Isso porque os Espaços Virtuais são o lado de dentro de uma esquina, que, na urbe, é o lugar da ação. Onde as duas vias se cruzam é que acontece a ação. Por coincidência, as coisas acabaram tendo um nexo. Anos depois, desenvolvi outro projeto, chamado Casa Sem Casa, que mais uma vez lidava com uma situação de cruzamento, da fusão entre o fora e o dentro.

Aquele da Bienal de Istambul?

Exato. Acontece no cruzamento de duas ruas. Sempre quis fazer isso em construções já existentes: pegar cômodos de esquina, no andar térreo, e adaptar um para banheiro básico, com pia, toalete e ducha; outro para cozinha, com fogão, pia, refrigerador e armário; outro ainda para sala de estar, com mesa, estantes, cadeiras, sofá, DVD etc.; e um último para quarto, com radinho, cama, cadeira, roupa de cama, lençol… Enfim, todos equipados para o uso, e cada um com duas portas, uma para cada rua.

De modo que, para se ir de um cômodo ao outro, fosse preciso atravessar a rua?

No mínimo uma rua. Se estivesse na diagonal, seriam duas. Teria que ser uma “casa” aberta ao público. Mas acabei não vendo esse trabalho pronto em Istambul. Quando o Moacir dos Anjos [curador] me convidou para participar da Bienal de São Paulo, ele propôs que eu o remontasse, e me interessei. Mas foi impossível obter quatro imóveis adequados ao mesmo tempo, os corretores imobiliários simplesmente não conseguiram encontrar. Abandonei Casa Sem Casa e fiz Abajur, dentro do prédio da Bienal.

[1] Essa exposição no MAM/RJ era uma espécie de pré-Bienal de Paris, pois dela sairia a representação do Brasil para o evento em Paris de 1969. A exposição foi fechada três horas antes da inauguração, por um coronel do Dops.

Seção de vídeo

Cildo (2009), filme de Gustavo Moura

Seção de vídeo

Curta-metragem Cildo Meireles: Gramática do Objeto (2000), de Luiz Felipe Sá

Seção de vídeo

Cildo Meireles comenta a utilização do som em suas obras