Chiquinha Gonzaga aos 29 anos (crédito: Acervo Instituto Moreira Salles/Coleção Edinha Diniz/Chiquinha Gonzaga)

por Giovana Xavier

A década de 1890 foi um tempo de muita esperança. Proclamada a República, um ano depois da abolição da escravidão, soprava no ar o vento de novos tempos, de ordem e progresso. Por um lado, projetos de educação, urbanização e industrialização davam o tom daquilo que o Estado brasileiro, as elites intelectuais e políticas definiam como civilização. Uma pátria republicana simbolizada no alvorecer do século XX pela Avenida Central do Rio de Janeiro (1906), por instituições educativas, como a Associação Brasileira de Educação (1924), e empreendimentos, como a Fábrica de Tecidos da Companhia Industrial Penedense (1895), no estado de Alagoas, e a Cervejaria Amazonense (1910), na cidade de Manaus. Por outro lado, um segundo Brasil, protagonizado por africanas, indígenas e seus descendentes que, integrando as classes trabalhadoras, ergueram um mundo de associações, escolas, terreiros, famílias, migrações. Em outras palavras, uma pátria “de cor” baseada na compreensão de que o Brasil era um país mestiço e que portanto a “tranquilidade espiritual” era um direito de todas as raças, como frisado no editorial do jornal O Baluarte: orgam official do centro Literario dos Homens de Cor – em defeza da classe, publicado em 1904, na cidade de Campinas.

Saltando de 14.333.915 para 30.635.605 habitantes – nacionais e estrangeiros –, entre 1890 e 1920, de acordo com dados dos censos demográficos, observamos que as mulheres tiveram trato importante na história da construção da República Federativa do Brasil. Em 1890 elas representavam 7.095.083, crescendo para 8.487.554 em 1900, 15.191.787 em 1920. Para além de informação estatística, a expressividade numérica convida-nos a pensar a importância que possuíam no dia a dia republicano como sujeitas históricas. Experienciando o gênero articulado à origem racial, mulheres negras foram autoras de projetos individuais e coletivos variados para a jovem nação: educaram crianças, sustentaram famílias, empreenderam pequenos negócios. Tal protagonismo político foi demarcado ainda no Império, em 1859, com a publicação de Úrsula, pela escritora Maria Firmina dos Reis, brasileira que registrava os mais “sinceros sentimentos abolicionistas” à sua “pátria amada e querida”.

Há, portanto, uma genealogia da intelectualidade de mulheres negras que se dá tanto no mundo das letras e títulos quanto naquele das experiências práticas de ativismo, trabalho, família. Transcorrida nas cozinhas e nos quintais das casas de pensão, em cômodos e em cortiços. Em trens, bondes, chafarizes públicos, bailes, mercados, praças e também no exercício de ocupações como o trabalho agrícola, doméstico, comercial. Uma vez que em 1920 das 15.191.787 mulheres recenseadas 13.713.659 (90%) foram identificadas “sem profissão”, considerar o cotidiano de mulheres negras das classes trabalhadoras permite conhecer o Brasil e o passado feminino na Primeira República sob novas chaves, recusando a falta de documentação como argumento para o silêncio histórico.

A biografia de Francisca Edwiges Neves Gonzaga, bastante documentada, conecta-se a essa perspectiva, abrindo alas para interpretar o Brasil através das histórias de mulheres que como ela ousaram grafar seus próprios sentidos de existência, feminino e negritude. Sua trajetória inspira conexões passadas-presentes através da pauta feminista negra atual: o direito de viver do amor e de se mover além da dor. Luta que ela, na companhia de muitas mulheres de seu grupo racial, conduziu com maestria.

Filha de Rosa de Lima Maria, mulher negra liberta, com o marido militar José Basileu Neves Gonzaga, Chiquinha mostrava-se bastante distinta de figuras como a Princesa Isabel – lembrada na memória do menino Lima Barreto sobre a Missa Campal da Abolição no Paço Imperial como uma mulher “loura muito loura”, de “olhar doce e apiedado”. Chiquinha era integrante do restrito grupo de 583.867 pessoas com mais de 15 anos que sabiam ler e escrever em 1890, ela era ativista e financiadora do movimento abolicionista carioca, além de autora de uma agenda pública de debates em música, direitos autorais e emancipação feminina que serve de espelho para refletir sobre as diversas formas pelas quais mulheres negras praticaram a autodefinição.

Confrontadas por discursos dominantes como o da Liga de Higiene Física e Mental, que defendia afastar do feminino a “aspiração ao mando”, mulheres como Laudelina Campos de Mello (12/10/1904 – 12/5/1991) devem ter, das janelas de suas casas, travado, na calada da noite, muitos diálogos com as forças da natureza. Em especial com a “Lua branca”, que “a brilhar na noite calma e constelada” nutriu o espírito da jovem de coragem para aos 16 anos tornar-se presidenta do Club 13 de Maio, em Poços de Caldas. E, para em 1938, junto com suas companheiras, fundar o primeiro sindicato de trabalhadoras domésticas do Brasil. Mais uma que confiou seus ousados pensamentos à lua branca de Francisca foi Antonieta de Barros (17/7/1901 – 28/3/1952), professora que sentiu na pele a desigualdade racial, expressa nas escassas oportunidades educacionais, nos baixos salários e nas moradias precárias, e liderou diversas iniciativas de alfabetização da comunidade negra, elegendo-se deputada estadual por Santa Catarina em 1934.

Já no interior de Minas Gerais, a menina Bitita, que aprendeu a ler e escrever na pequenina escola na igreja de uma fazenda colonial em Sacramento, partilhava uma certeza que aprendera com Chiquinha: “a melhor coisa do mundo é ter amor no coração”. Certeza que lhe deu coragem para entre 1920 e 1930 empreender diversas migrações para São Paulo. Uma delas a pé, em busca de melhores oportunidades de vida. Sonho alcançado em 1950, quando já como Carolina Maria de Jesus (14/3/1914 – 13/2/1977) a escritora virou best-seller mundial com seu primeiro livro autoral: Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada.

Através de leituras de gênero, raça e classe sobre o lema “ordem e progresso”, mulheres negras brasileiras desafiaram os pressupostos de objetificação e inferioridade, assumindo o papel de agentes de transformação. Dando uma boa sacudida nas imagens clássicas de “anjo do lar” e “mãe republicana”, uniram de forma criativa o público e o privado para definir seus lugares na sociedade brasileira como “patrícias de cor”. Uma imagem que teceram para si próprias, como aprendemos com Maria de Lourdes Vale Nascimento (2/9/1924 – 23/5/1995), e por meio da qual escreveram estrofes que atravessaram a Primeira República e permanecem inspiradoras.

Giovana Xavier é doutora em história social, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), coordenadora do Grupo Intelectuais Negras UFRJ, autora do livro Você Pode Substituir Mulheres Negras como Objeto de Estudo por Mulheres Negras Contando Sua Própria História e líder apoiada pelo Programa de Aceleração do Desenvolvimento de Lideranças Femininas Negras do Fundo Baobá para Equidade Racial.

Documentos históricos/fontes primária

Discografia Chiquinha Gonzaga

“Amor no coração”, s/d

“Lua branca”, 1911. Disponível em: <https://chiquinhagonzaga.com/acervo/?musica=lua-branca>. Acesso: 16 jan. 2021.

“O abre alas”, 1899. Disponível em: <https://musicabrasilis.org.br/compositores/chiquinha-gonzaga>. Acesso: 16 jan. 2021.

Romances e crônicas

Carolina Maria de Jesus. Quarto de despejo: diário de uma favelada. São Paulo: Ática, 2019 (1ª ed. 1960).

Lima Barreto. “Maio”. Crônica publicada na Gazeta da Tarde em 4/5/1911. In: _____. _____. Crônicas. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bi000173.pdf>. Acesso: 15 jan. 2021.

Maria Firmina dos Reis. Úrsula. Belo Horizonte: Ed. PUC Minas, 2017 (1ª ed. 1859).

Censos demográficos nacionais

Recenseamento Geral do Brazil [Censo Geral da População (4) e da agricultura e das indústrias (1)]. Recenseamento Geral de 1920. Rio de Janeiro: Typografia da Estatística, 1927. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=26463>. Acesso: 18 jan. 2021.

“População presente na data dos recenseamentos gerais segundo algumas das principais características individuais”. Recenseamento Geral de 1950, Série Nacional, v. 1, tab. 1. Rio de Janeiro: IBGE, 1956. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/67/cd_1950_v1_br.pdf. Acesso: 18 jan. 2021.

Bibliografia

Giovana Xavier. Maria de Lourdes Vale Nascimento: uma intelectual negra do pós-abolição. Niterói: EDUFF, 2021.

Chiquinha Gonzaga aos 29 anos (crédito: Acervo Instituto Moreira Salles/Coleção Edinha Diniz/Chiquinha Gonzaga)

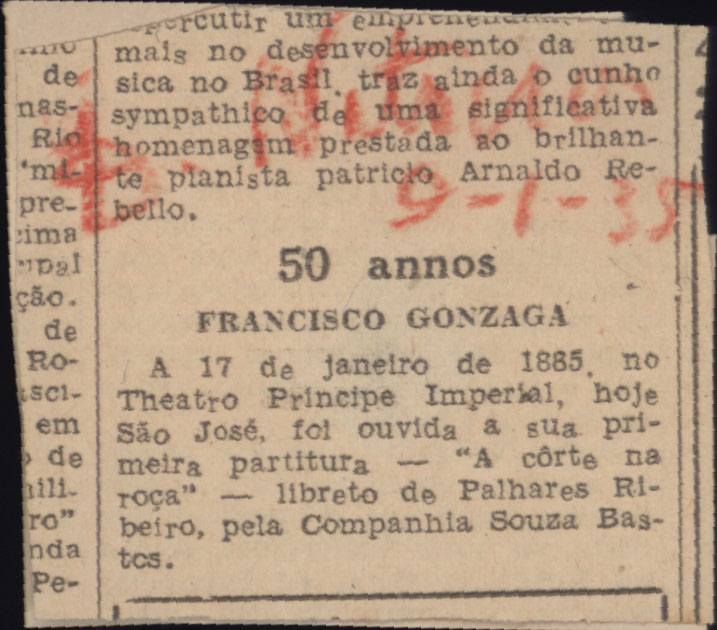

Em 1883, Chiquinha musicaliza o libreto Viagem ao Parnaso, de Artur Azevedo, mas suas composições para o piano e para o canto são rejeitadas pelo empresário, que não confiava a mulheres a assinatura de partituras.

Não era recomendada nem socialmente valorizada a ocupação de espaços públicos pelas mulheres das famílias senhoriais. Cabia a elas somente o exercício das funções matrimoniais, portanto, deveriam estar circunscritas ao lar. A feitura de qualquer trabalho não doméstico era fator de desprestígio social, e até mesmo a publicação de livros era feita com pseudônimos masculinos.

Recorte de jornal com nota sobre a opereta A Corte na Roça, por meio da qual Chiquinha Gonzaga tornou-se a primeira mulher a escrever partitura para teatro no Brasil. Nela, a compositora foi referenciada como um homem: Francisco Gonzaga, s/d crédito: Acervo Instituto Moreira Salles/Chiquinha Gonzaga

Seção de vídeo

A pesquisadora e biógrafa Edinha Diniz e o pianista e pesquisador Wandrei Braga refletem sobre o comportamento transgressor de Chiquinha Gonzaga, que se consagrou como a primeira maestrina de música popular no Brasil e conseguiu respeito profissional em uma sociedade patriarcal do século XIX. O vídeo conta ainda com as interpretações de duas musicistas: Ana Karina Sebastião e Maíra Freitas.

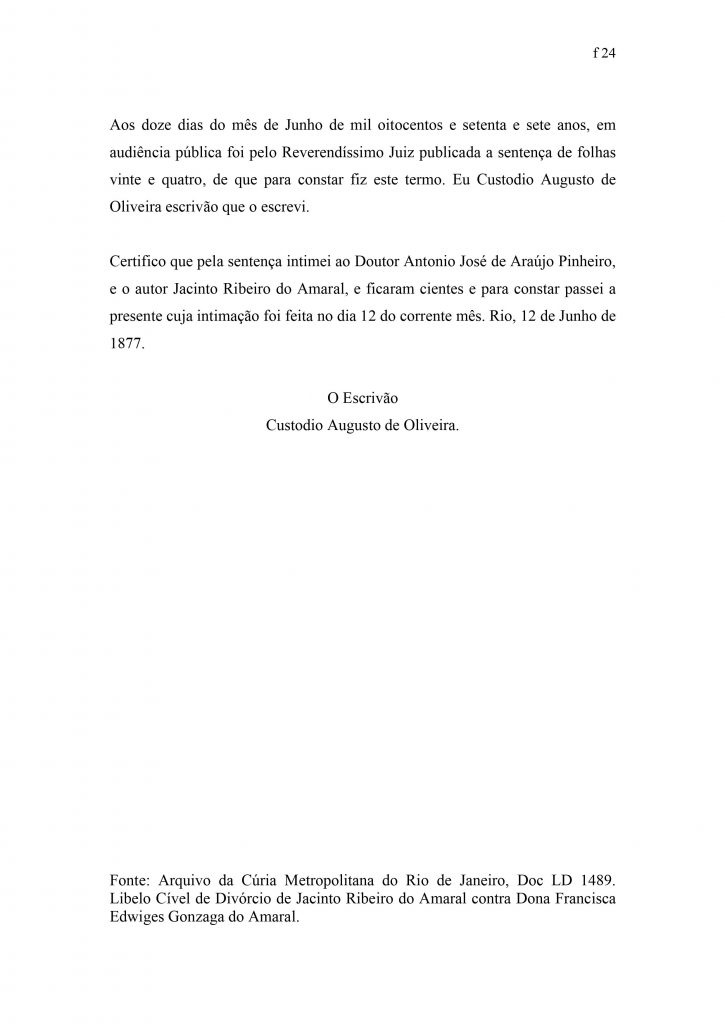

Para a Igreja, o casamento se constituía numa união perpétua e indissolúvel. Somente a morte de um dos cônjuges habilitava novas núpcias. No entanto, adultérios, sevícias, abandono do lar, injúrias graves e doenças infecciosas autorizavam a separação dos corpos do casal, dos bens e a não coabitação. Isso acontecia por meio das ações de divórcio perpétuo, apresentadas a um Tribunal Eclesiástico que, após inquirição de testemunhas para validação dos motivos do requerente, emitia sentença e obrigava a parte derrotada a pagar as custas.

As normatizações da Igreja e do Estado condenavam o adultério, mas o faziam de forma diferenciada conforme o gênero. A manutenção de relações fora do casamento pelos homens era socialmente aceita, somente se constituindo em crime se fosse reiterada e a concubina fosse sustentada por ele. No caso das mulheres, qualquer relação extramatrimonial era considerada adulterina e punida com reclusão de um a três anos, desprezo da família e estigmatização social. Sem preparo para o trabalho e com poucas oportunidades profissionais, muitas acabavam se prostituindo para sobreviver.

Conclusão e sentença da ação judicial de divórcio perpétuo de Jacinto Ribeiro do Amaral contra Francisca Edwiges Gonzaga do Amaral. (crédito: Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro, com transcrição cedida por Edinha Diniz)

Conclusão e sentença da ação judicial de divórcio perpétuo de Jacinto Ribeiro do Amaral contra Francisca Edwiges Gonzaga do Amaral. (crédito: Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro, com transcrição cedida por Edinha Diniz)

1/10

por Amanda Rigamonti e Milena Buarque

A compositora Chiquinha Gonzaga, homenageada da 51ª Ocupação Itaú Cultural, teve uma vida não convencional no que diz respeito aos costumes da época e ao que era esperado de uma mulher. Casou-se, fugiu com o amante, foi condenada ao divórcio pelo Tribunal Eclesiástico – fato inédito – e se relacionou com um rapaz muito mais novo do que ela. Tudo isso no século XIX.

Ainda hoje, já no século XXI, nós nos estruturamos em uma sociedade patriarcal, que espera algumas condutas específicas das mulheres. Por exemplo, vemos somente agora ser superado, em casos de feminicídio, o argumento “legítima defesa da honra”.

Sobre o tema casamento e divórcio, o primeiro avanço em relação aos direitos das mulheres ocorreu em 1962 – quase três décadas após o falecimento da maestrina –, com o Estatuto da Mulher Casada, que instaurou a noção de bens particulares e determinou o casamento como dissolúvel. De lá para cá, tivemos a lei do divórcio, a Constituição vigente, a legislação que regula a união estável e o Código Civil.

Como é de notar, Chiquinha então sofreu um processo de divórcio perpétuo, sob o argumento de “abandono do lar e adultério”, um século antes desse direito ser instituído no Brasil. Naquele contexto, o casamento se constituía em uma união perpétua e indissolúvel. Somente a morte de um dos cônjuges habilitava novas núpcias.

Para entender melhor como os direitos das mulheres – em especial das mulheres negras – em relação ao matrimônio e ao divórcio avançaram com o passar dos anos, e conhecer ainda quais são algumas das questões que levam mulheres a fazer a escolha de se casar ou não, entrevistamos Julia dos Santos Drummond.

Autora do livro Casamento e mulheres negras, leis versus demandas, Julia é advogada formada pela Universidade de São Paulo (USP) e mestranda em direitos humanos também pela USP. Atua em casos de família, consumidor, cyberbullying e direito civil em geral.

Julia, do que trata sua dissertação Casamento e mulheres negras, leis versus demandas?

A pesquisa aborda a relação entre a linha do tempo do casamento, do Direito de Família do Brasil e das demandas afetivas mais recentes das mulheres negras. Sempre pontuo que não é uma pesquisa quantitativa, é um levantamento para avaliar as próximas demandas afetivas que surgem na pesquisa qualitativa.

Você mergulhou em qual período da história do Brasil?

Comecei mergulhando na história da dinâmica das mulheres negras no final do século XIX, começo do XX e comparei com a evolução legislativa do Direito de Família do Brasil.

Para contextualizar, até 1916 o casamento e as famílias eram regidos pela legislação de Portugal aqui vigente. Em 1916, foi promulgado o primeiro Código Civil Brasileiro, bastante baseado na legislação europeia, especificamente no Código Civil Alemão, no Código Civil Napoleônico, no Código Civil Português também e no próprio direito canônico, pautado em uma ideia de regulação das famílias da República brasileira, já baseada no ideal branco, de classe média. A ideia era transformar o Brasil numa nação, numa República corroída pela compleição de família europeia burguesa.

Em 1962, vem o Estatuto da Mulher Casada, considerado um marco bastante importante para as mulheres. Ele trouxe a noção de bens particulares – até então o casamento era previsto na Constituição como indissolúvel. E o regime presumido de bens era necessariamente de comunhão total, pois uma vez que o casamento é indissolúvel não há por que ter comunhão parcial ou separação total de bens – era comunhão universal de bens.

O Estatuto da Mulher Casada também trouxe a ideia de que a mulher não precisava mais da autorização do marido para trabalhar.

E como surge a questão do divórcio?

Tiveram de fazer uma emenda constitucional em 1969 para poder permitir o divórcio, época da ditadura civil-militar. Promulgaram a Lei do Divórcio de 1937 – até então era desquite, que permitia a separação mas não um novo casamento. Não existia a separação, só o desquite mesmo. Não se podia casar de novo a partir do desquite, a única forma de desfazer o casamento era a morte.

E qual foi o papel da Constituição de 1988, por exemplo, que é um marco em muitos aspectos da nossa história, nesse tema?

A Constituição de 1988 equipara os filhos. Até então existia uma diferença entre filhos legítimos e ilegítimos e adotivos. Como o casamento era considerado a constituição da família, filhos fora dele eram ilegítimos. Eles não tinham os mesmos direitos dos filhos legítimos. Da mesma forma, os filhos adotivos, porque existe uma noção muito grande que inclusive ainda persiste de que a adoção é uma forma de caridade; não era uma forma de incorporar aquela criança ou aquele adolescente na sua família como igual, então os direitos eram diferentes.

Ela também reconhece a união estável como constitutiva da família juridicamente. A lei reconhece a união estável e vai facilitar essa conversão em casamento, que ainda é uma visão voltada para o casamento como o centro da formação familiar e a união estável como caminho para. Também reconheceu a família monoparental, que é formada por um dos pais e os filhos.

Em 1994 vem a lei que regula a união estável, e em 1996 vem outra. Na de 1996, previa-se um tempo mínimo de permanência para uma união estável ser considerada.

Em 2002 vem o Código Civil, que vigora até hoje. Esse código substitui o de 1916 – que é impressionante, quase cem anos depois. Ele vai regular a família.

Qual é a relevância desse momento?

A família se regula logo no começo do Código Civil. No Brasil, o casamento era menos sobre o afeto e mais sobre condição de patrimônio, por isso é tão importante a fidelidade, a monogamia, os filhos legítimos e ilegítimos, pois é sobre patrimônio.

Daí quando você vira a chave do patrimônio, a partir da Constituição de 1988, não faz mais sentido o Direito de Família do começo. Ele se torna mais um tema do Código Civil, e não o tema, digamos assim. Nele a gente vai ter a regulação do casamento, da união estável, do direito da sucessão da filiação.

Quais são as diferenças entre casamento e união estável?

A premissa do casamento é a certidão, por exemplo. É uma união formal entre duas pessoas que desejam constituir família, uma união pública duradoura que deseja constituir família, mas por união através da cerimônia de casamento. E isso tem um valor muito grande se você parar para pensar que a certidão de casamento poupa de uma dor de cabeça absurda caso o marido ou a esposa morra ou precise pedir pensão ou morar fora do Brasil. A certidão de casamento brasileira é reconhecida. Esse é um direito internacional privado cujo valor a união estável não tem. Casar ainda é majoritário e existe uma diferença importante.

E também faz diferença na dissolução?

Sim, você vai fazer um divórcio e vai ter todo um regramento da separação de bens e da filiação, que na união estável é mais difícil, porque nela você primeiro reconhece a união estável para depois dissolvê-la, então dá mais trabalho.

A compositora Chiquinha Gonzaga viveu parte da vida no Brasil Império e foi nesse período que ela se divorciou – digamos assim, um século antes de o divórcio ser legalizado. Antes de existir o divórcio, o que acontecia quando surgia a vontade de se dissolver o laço matrimonial?

O que consigo dizer das relações matrimoniais no Brasil no final do século XIX, pelo menos em São Paulo e no Rio, que é de onde tenho os textos mais específicos – um pouco de Salvador também –, é que para a população ex-escravizada ou branca e pobre as regras eram as mesmas da elite. O que importava eram as formalidades, mas as pessoas faziam testamentos, faziam certidões. Um monte de documentos dessa época, dos quais é possível observar como eram as relações matrimoniais, vem dessas certidões. O Mercado da Candelária, no Rio de Janeiro, por exemplo, era formado por ex-escravizados da nação Mina, que, na verdade, não é uma nação, são vários países. Eles tinham as barracas e essas barracas passavam de geração a geração através dessas certidões, seja de casamento, seja de testamento.

Era mais ou menos assim que se regulavam as relações. Trago na minha dissertação algumas pessoas abordadas em textos históricos. Uma delas é Emília. O marido morreu e ela conseguiu a certidão de óbito e casar novamente, o atual marido também passou a ser dono da barraca. Havia ainda pessoas escravizadas trabalhando para eles, e essas pessoas – eram poucos escravos, dois ou três – depois de um tempo ganhavam a Carta de Alforria, ou melhor, compravam, pois ninguém ganhava a alforria de fato.

Meu foco na pesquisa não foi o século XIX, mas tenho algumas referências boas sobre o período. Em São Paulo, por exemplo, na Praça do Patriarca, as mulheres que viviam do comércio, e que não eram casadas ou que eram amancebadas, criavam seus filhos e criavam os filhos umas das outras.

Também existia mais noção de coletividade na criação dos filhos, e a disputa de guarda e tutela dos filhos relacionados a pessoas que queriam arregimentar mão de obra infantil e alegavam que tal mulher era uma mulher da vida, simplesmente porque trabalhava fora e não era casada.

É mais ou menos esse o contexto da época das relações sociais, não tanto matrimoniais, mas sociais, falando do ideal de casamento. Ele, de fato, fazia a diferença nos processos judiciais, mas a realidade era completamente diferente, estava bastante distante desse ideal.

Você falou que era muito parecido o acesso ao divórcio de mulheres brancas pobres e de mulheres negras. O que a gente sabe da Chiquinha é que em 1875 o marido moveu um processo de divórcio – nos termos da biógrafa – perpétuo no Tribunal Eclesiástico, acusando-a de abandono do lar e adultério. Na sua visão – embora seu foco não tenha sido o período do Brasil Império –, existia diferença quando o processo era movido por um homem ou por uma mulher? O homem tinha mais acesso a esse tipo de estratagema, não?

Não vou poder responder especificamente, mas vou trazer aqui o que sei: ambas as pessoas podiam mover ações judiciais, inclusive pessoas escravizadas ou ex-escravizadas. Vocês já devem ter ouvido falar de Luiz Gama, e ele representou várias pessoas nesse sentido. As mulheres tinham acesso – não vou dizer que era acesso igualitário de forma nenhuma –, há registros disso.

Não vou poder falar especificamente sobre o direito dessa época, mas talvez puxando um pouco para o agora. Antes de 2010, em que foi criado o “divórcio direto”, era necessário se separar para poder se divorciar, e a separação carregava alguns elementos de culpa – existia o abandono do lar, por exemplo, existia essa noção de culpa pelo divórcio. Então se a pessoa traísse, fosse adúltera, era culpada com o divórcio, e isso tinha consequências nos direitos da separação: como a pensão que a mulher poderia pedir, caso tivesse abandonado o lar ou traído o marido, era o básico para a sobrevivência dela e não proporcional ao que ele pudesse pagar. Estou falando do século XX, então não imagino como poderia ser diferente no século XIX.

Quando as mulheres passam a pedir divórcio, podemos dizer que ele é feito de forma igualitária por mulheres brancas e negras? Na sua pesquisa, que é voltada para o momento atual, você escreve que não tem exatamente conclusões, mas que fez muitas descobertas.

As mulheres negras se casam menos. Segundo o IBGE, há no Brasil quatro cores e uma raça, as cores são branco, preto, pardo e amarelo e a raça é indígena.

Entre essas cores e raças as que menos se casam é a preta e, normalmente, de todos os grupos todos se casam entre si. O Brasil é um país bastante desigual no sentido de que as pessoas brancas se casam com brancas, os indígenas com indígenas, amarelos com amarelos e assim por diante.

Mais uma premissa: casar é caro e divorciar também. Em São Paulo, as pessoas da região central e da oeste têm mais divórcios, direitos sucessórios – inventário, partilha. E na periferia o que existe mais são os alimentos de balcão, aqueles em que há a opção de a pessoa falar o que quer, geralmente são mães-solo. Quase nunca tem os pais, somente as mães. Essa é a dinâmica.

Na minha pesquisa fiz um formulário para perguntar às mulheres negras o que elas estão querendo, pois há muita discussão sobre o preterimento afetivo da mulher negra – estereótipos sobre a feiura, a falta de inteligência ou de que elas não são para casar, entre outros estigmas.

Todos esses estereótipos são derivados da escravidão bem como da falta de superação histórica e social que afeta não apenas os homens, falando de uma premissa heteronormativa, como também os homens de todas as cores e raças e os homens da própria cor dessas mulheres, homens pretos e pardos. Há estudos, inclusive, que relacionam a socialização ao “auto-ódio”, dessa ideia de que a gente é ensinada a ver o branco como ideal.

Então, na minha pesquisa, feita com mais ou menos 90 mulheres negras concentradas no eixo Rio-São Paulo, mais São Paulo, a maioria quer se casar ou já é casada, e quem não quer casar normalmente já foi casada ou está satisfeita com a união estável: “Não quero essas formalidades com o Estado e com a igreja”.

Mas há algumas que querem se casar por pragmatismo: “Quero casar porque quero garantir que vou ter uma certidão, que vou estar em regime legal regendo os meus bens, regendo minha vida”. Outras por causa do ideal romântico: “Quero casar de véu e grinalda, quero ter a cerimônia, a festa”.

Na minha análise há o ideal romântico porque algumas mulheres apontaram apenas isto: “Quero casar de véu e grinalda”, e outras pelos bens, pela regulação da vida em comum. Esses foram os dois motivos mais incidentes das que querem se casar.

Algumas questões parecem permanecer ao longo do tempo e da história.

Apesar de não gostar de fazer paralelos tão longos com o século XIX porque tem muito chão, gosto de pensar que, por exemplo, as mulheres ex-escravizadas reviam bastante a própria vida econômica e social a partir dessas certidões e dessa regulação. É legal ter certidão de casamento, testamento, alforria; e as certidões são importantes. Não só isso, mas o próprio casamento, pois a gente ainda não rompeu com o casamento como regulador do patrimônio.

Por exemplo, se você vai comprar um apartamento financiado em 30 anos pela Caixa Econômica e possui uma certidão de casamento com uma pessoa que tem uma comunhão parcial de bens com você, você tem duas rendas, não apenas a sua, e isso ainda faz diferença hoje em sua vida econômica.

A mesma coisa para comprar um carro, a mesma coisa se o marido ou a esposa morrer; há toda uma regulação do Código Civil para ver o que vai acontecer com esses bens. E metade desses bens, se for uma comunhão parcial, de tudo o que vocês compraram depois do casamento, metade é seu, não vai nem entrar na partilha, um terço ainda é seu. Então, você vai ficar com uma parte considerável desses bens.

Isso tudo é interessante porque alguns relatos se destacaram na pesquisa: “Sofri muito no meu divórcio, na minha separação” com relacionamentos abusivos. Para um relacionamento abusivo acontecer e haver violência patrimonial é muito rápido; não falando da pesquisa, mas da minha experiência como advogada.

Acho que muitas mulheres viam essa certidão como importante para a regulação da vida econômica. E aí outra coisa que fica marcada é a união pública, a valorização do relacionamento como público, porque não é escondido, não é guardado num cantinho. Esse foi um marcador importante – das que não querem se casar e também das que não querem viver nenhum estado, tanto por causa de relacionamentos passados, quanto pelo medo de relacionamentos abusivos.

Sua pesquisa aborda também a maternidade, o desejo de ter filhos?

Sobre filhos, a maioria tem ou quer ter porque ama criança ou acha que elas são essenciais para formar uma família; as que não querem ter indicam o racismo como causa.

Até reli muitas partes, foi uma das coisas mais importantes, especialmente para mim, pois fiquei pensando muito sobre a influência do racismo, do negro-genocídio, e não só do genocídio, mas das microviolências diárias que crianças negras sofrem na decisão das pessoas de formar família com ou sem filhos – deveria pesar a decisão sobre a própria felicidade, como mulher, como uma pessoa que quer viajar, construir seu patrimônio independentemente de criança. Às vezes a pessoa quer ter filhos, mas tem medo por causa do racismo. Isso também ficou bastante marcado na minha pesquisa.

Outra coisa que achei legal foi a noção de família: O que é família para você? Falou-se muito em respeito, afeto mútuo e amor, apenas uma pessoa respondeu que o núcleo é formado por homem, mulher e filhos.

Na época, Chiquinha enfrentou toda a maledicência daquela sociedade. Você falou de vários aspectos das respostas das suas entrevistadas – aspectos econômicos, noção de família, filhos e tudo mais. E vemos que existe ainda algum tipo de preocupação. O que seria essa noção de relacionamento público? Existe esse tipo de preocupação por parte dessas mulheres?

Existem a vida pública e o relacionamento público. No século XIX mesmo, essa ideia da mulher que fica reclusa e quando sai está sempre acompanhada, nunca está sozinha, essa ideia não se aplica à realidade das mulheres que não eram de elite, já no século XIX.

Sobre o relacionamento público não posso dizer que é uma preocupação de todas as mulheres porque ele foi trazido por apenas algumas na minha pesquisa, mas demarquei isso como um ponto importante. As mulheres querem que o relacionamento seja visto, não querem que ele seja escondido. Outra coisa é a ideia de que essa mulher não é escondida, porque isso tem a ver com a tal concubina. A amante, a concubina – existe concubinato puro e impuro – da Constituição de 1988.

Acho engraçados uns termos que eles usam, como concubinato puro e impuro. A concubina pura é a companheira de uma união estável, ou seja, você se separou da sua esposa e está numa união estável com essa mulher; a concubina impura é a amante, geralmente é escondida, tem gente que não esconde e aí tudo bem também.

A própria noção de amante é bastante patriarcal. Quando se pensa em amante, logo vem à mente a mulher, não se pensa no homem; o julgamento recai normalmente sobre a mulher.

A união estável vem descrita na lei como uma união pública duradoura e com a intenção de formar família. Ela tem de ser pública, senão não é uma união estável, é um concubinato, é um namoro, é outra coisa que não essa relação considerada família, juridicamente falando. Em termos legais, a relação ser pública é uma proteção para a mulher, não que todo mundo saiba disso, mas por uma questão até de proteção e reconhecimento.

O que trago no livro é que existem estudos que vão falar sobre como alguns grupos oprimidos, como as mulheres negras, ou as mulheres lésbicas, vão trazer a importância da publicidade do relacionamento para reconhecimento dessa afetividade e para essa felicidade.

“Não vou ficar escondida, não sou o seu segredo.”

Diferentemente do feminismo mais branco, que vai falar sobre a superação dessa sanha com relacionamento com homem a qualquer custo, outros grupos de mulheres vão falar sobre a importância do relacionamento público, sim, porque por muito tempo elas foram escondidas.

Você tem algumas indicações de leitura para quem quer pesquisar mais sobre o tema?

Marília B. A. Ariza escreveu uma tese de doutorado em história chamada Mães infames, rebentos venturosos: mulheres e crianças, trabalho e emancipação em São Paulo, século XIX, ele é muito bom.

O livro Mulheres negras no Brasil escravista e do pós-emancipação tem vários artigos de historiadores muito bons.

Mudanças nas famílias brasileiras de 1976 a 2012, da Nathalie Reis Itaboraí, tem uma perspectiva de classe e gênero. Esse livro foi muito importante na minha dissertação porque é uma pesquisa de doutorado profunda.

E, para fechar, um texto do livro da Angela Davis que se chama Destruindo o sonho: a família negra e a crise do capitalismo ou mulheres, cultura e política.

Seção de vídeo

Edinha Diniz, pesquisadora, escritora, socióloga e consultora da exposição, fala sobre a trajetória vivida por Chiquinha Gonzaga em um momento na história de ampliação dos direitos da mulher e da luta antirracista. Diniz comenta que muitos dos escândalos protagonizados por Chiquinha em sua época são, ainda hoje, questões em aberto na vida das mulheres.

Conheça a história da Chiquinha Gonzaga